Dr Alexander Moreno, chercheur clinicien associé au CRIUGM a coordonné une étude visant à identifier les technologies, à l’aide de données probantes, pour accompagner les personnes vivant avec un diagnostic de démence et leurs proches aidants. Les résultats de cette étude ont été publiés dans Gerontechnology, une revue scientifique internationale consacrée à la Gerontechnologie.

Au cours des dernières décennies, le vieillissement de la population s’est accompagné d’une hausse significative des cas de maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence. Cette évolution démographique soulève des enjeux majeurs pour les systèmes de santé, mais aussi pour les familles, confrontées à une augmentation des coûts des soins requis par ces pathologies neurodégénératives. Dans ce contexte, les technologies émergentes représentent une piste prometteuse. Elles peuvent à la fois favoriser le soutien à domicile des personnes atteintes de troubles neurocognitifs, et soulager la charge émotionnelle et organisationnelle portée au quotidien par les proches aidants.

Quels sont les outils technologiques les plus efficaces pour accompagner au quotidien les personnes vivant avec une démence et leurs proches aidants? C’est à cette question que le Dr Alexander Moreno, également professeur associé au Département de psychologie de l’Université de Montréal, a voulu répondre en coordonnant une revue systématique de la littérature scientifique publiée au cours d’une décennie.

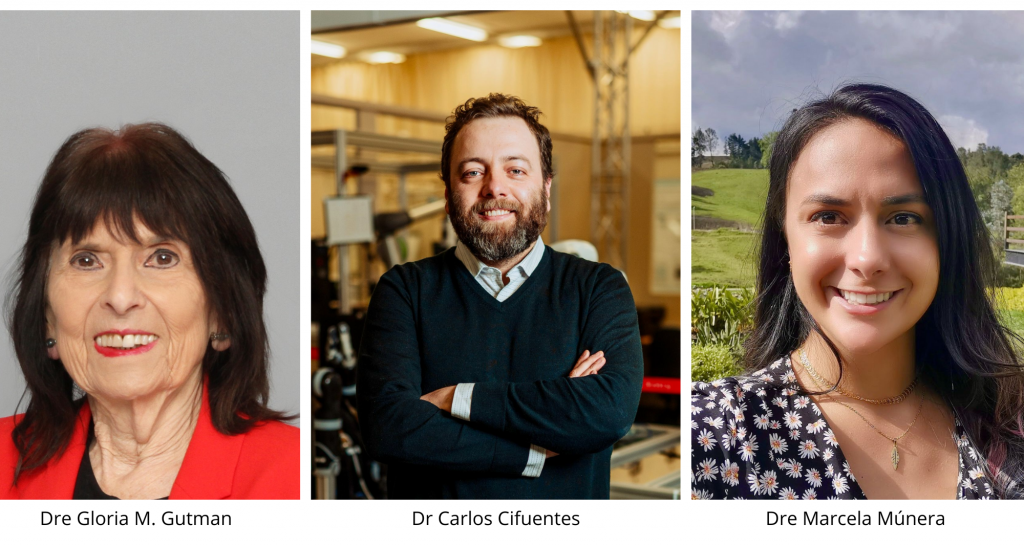

Pour mener cette étude, il s’est entouré du Dr Carlos Cifuentes, Dre Marcela Munera, Dre Gloria M. Gutman, ainsi que de son équipe de recherche du laboratoire INTECOG* (Innovation, technologie et cognition). L’analyse a permis d’identifier 17 types de gérontechnologies, couvrant un large éventail de fonctions ; a) le suivi du comportement, b) le suivi de la santé, c) l’éducation des aidants, d) la communication, e) les dispositifs de localisation, et f) les rappels, les alertes d’urgence et les solutions pour l’isolement social et l’aide aux activités quotidiennes.

Les résultats de l’étude soulignent les effets positifs de ces technologies, tant sur la qualité de vie des personnes âgées, que sur celle de leurs aidants. Ces derniers témoignent d’un soulagement tangible de leur charge de travail, ainsi qu’une tranquillité d’esprit accrue grâce à la surveillance à distance, la prévention des situations à risque, et au maintien des interactions sociales. Certaines solutions technologiques offrent également des fonctions de stimulation cognitive ou émotionnelle, contribuant à ralentir la progression des symptômes ou à améliorer le bien-être des dyades formées par les personnes vivant avec une démence et leurs aidants.

Vers un modèle intégré pour la conception des gérontechnologies

Au-delà de l’analyse des dispositifs existants, cette étude propose un modèle conceptuel novateur destiné à guider cliniciens et ingénieurs dans la conception et l’intégration de ces technologies dans le continuum entre le vieillissement normal et les troubles neurocognitifs. Ce cadre vise à mieux comprendre l’adéquation entre les besoins des utilisateurs, les fonctionnalités offertes par les gérontechnologies, et le moment le plus opportun pour leur intégration dans le parcours d’accompagnement et de soins. Il encourage par ailleurs une approche transdisciplinaire, basée sur une collaboration entre professionnels de la santé, chercheurs en gérontologie, concepteurs technologiques et familles.

Enfin, cette revue formule plusieurs recommandations clés pour améliorer la conception et le déploiement de ces technologies. Elle souligne la nécessité d’impliquer activement les utilisateurs finaux dans le processus de conception, d’assurer l’accessibilité et la simplicité d’utilisation des outils, et de veiller à l’éthique de leur déploiement. Elle insiste aussi sur la nécessité de poursuivre les recherches évaluatives afin de mesurer l’efficacité réelle des technologies dans des contextes de vie variés. Ensemble, ces éléments dessinent les contours d’un avenir où les innovations technologiques participent pleinement à la dignité, à l’autonomie et au bien-être des personnes vivant avec une démence, ainsi que de leurs proches.

En savoir plus sur la revue

Technology-assisted home support of community-dwelling older adults living with dementia and their family caregivers: A ten-year systematic review (traduction : Soutien technologique à domicile pour les personnes atteintes de démence et leurs proches aidants : une revue systématique sur dix ans)

Alexander Moreno PhDa,b,c, Henrick Durce BSa,b, Carlos Cifuentes PhDd, Marcela Munera PhDd, Kelly Acevedo-Beniteza,b, Célia Couve BSa,b, Maria-Cristina Scola BSb,e, Gloria M. Gutman PhDf

aDépartement dePsychologie, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada; bCentre de recherche de l’institut universitaire de gériatrie de Montréal; Laboratoire Innovation, Technologie, et Cognition (INTECOG), CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Tle-de-Montréal, Montréal, Québec, Canada; cHopital Notre-Dame, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL), Montréal, Québec, Canada; dBristol Robotics Laboratory, University of the West of England, Bristol, UK; eDépartement de Psychoéducation, Université de Montréal, Montréal, Québec, Canada; fGerontology Research Centre, Simon Fraser University, Vancouver, British Columbia, Canada.

* Équipe du laboratoire INTECOG dirigé par Dr Alexander Moreno

Henrick Durce

Département de psychologie, Université de Montréal, Montréal, QC, Canada; Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, QC, Canada

Kelly Acevedo

Département de psychologie, Université de Montréal, Montréal, QC, Canada, Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, QC, Canada

Célia Couve

Département de psychologie, Université de Montréal, Montréal, QC, Canada ; Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, QC, Canada

Maria-Cristina Scola :

Département de psychoéducation, Université de Montréal, Montréal, QC, Canada; Centre de Recherche de l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Montréal, QC, Canada